Genealogía del terror

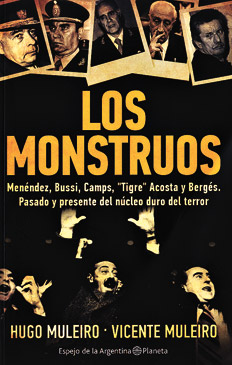

Anticipo del libro Los Monstruos, donde se relatan las historias de cinco represores de la última dictadura

El texto editado por Planeta profundiza en los perfiles de Menéndez, Bussi, Camps, El Tigre Acosta y Bergés como “una comprobación de lo que es capaz de hacer el ser humano”. Aquí un fragmento de su primer capítulo, en el que se habla de las bandas que precedieron al terrorismo de Estado.

Con el primer presidente plenamente constitucional en ejercicio, Hipólito Yrigoyen, esas bandas acometerán con la Semana Trágica, el primer pogrom de América Latina. Una huelga en los talleres Vasena que pugnaba por la reducción de la jornada de 11 a 8 horas, como reclamo central, queda empantanada entre la intransigencia de los anarquistas y las negociaciones del gobierno. Las bandas aprovecharon para intervenir y se produjo una matanza que para algunos historiadores rondó 150 muertos, mientras que para otros llegó a 700. El gobierno radical cedió a las presiones oligárquicas y reprimió con el ejército pero las bandas se encargaron de hacer mucho más, perseguir y matar a rebeldes y a judíos y a cualquiera que pudiera ser considerado capaz de alterar “el orden social”. Otra represión obrera brutal cargaría la mochila yrigoyenista, el episodio conocido como La Patagonia Rebelde, investigado por Osvaldo Bayer y llevado al cine por Héctor Olivera. La huelga se había desatado en Santa Cruz por la crisis del mercado lanar y eso trajo aparejado condiciones humillantes para los trabajadores, que sufrían todo tipo de arbitrariedades con pagos con vales, comida en mal estado y condiciones de hacinamiento. La expansión del movimiento volvió a espantar al patriciado que le reclamó acción a Yrigoyen. El presidente envió al teniente coronel Héctor Benigno Varela con instrucciones de mediar y disuadir, pero fiel a un reflejo represor, el episodio concluye con el pavoroso resultado de 400 muertos en las filas obreras, masacre adecuadamente celebrada en los clubes porteños y apologizada por Manuel Carlés. Como veremos, el asistente del teniente coronel Varela era Benjamín Menéndez, abuelo de Luciano Benjamín, el monstruo de Córdoba.

¿Qué Ejército cometía esos crímenes a pesar de que Varela fuera ponderado como un militar de espíritu conciliador? ¿Qué Ejército, digamos, “se le escapaba de las manos” al radicalismo?

Por empezar el reflejo inquisitorial del castigo corporal en la organización inicial de las fuerzas armadas es una realidad derivada de la conformación militar española y reforzada en las colonias que los conquistadores hollaron con pie dominante. Una vez terminadas las guerras de la independencia, las luchas facciosas en que se empeñaron los cuerpos armados no menguó su crueldad. La institucionalización provista por la Constitución de 1853 y delineada finalmente por la Generación del 80, tampoco. Los cepos, grilletes, estaqueadas y ataduras al palo, dislocaciones de miembros y zambullidas estaban en el ADN de la instrucción y la represión militar hacia adentro.

Una mala base para la andanada de métodos prusianos que vendría. A fines del siglo XIX, el concurso de oficiales de ese origen daría otra vuelta de tuerca a un Ejército concebido como máquina de matar. En ella el soldado recordemos, además, que en 1902 se instaura el Servicio Militar Obligatorio renuncia a su subjetividad, la obediencia es una obediencia hasta la muerte y el mando militar no se lo objeta por ninguna razón ni aunque mande a su pelotón al muere. Esta organización provocaría muertes, sevicias, humillaciones, le daría certificado de dignidad a todas las laceraciones coloniales que, como vimos, no eran pocas, y haría del “colimba” (corra-limpie-baile) un joven despersonalizado, donde cualquier muestra de individuación –de carácter, de raza, de cultura o falta de cultura, de contextura física, de modo de hablar, de pertenencia a una región, de credo, ni que hablar de ideología o de opciones sexuales diferentes a las aceptadas por el poder– podría convertirse en carne de tortura y muerte y encontrar aún verdugos entre sus propios pares.

Pero estas prácticas estaban coronadas por una conformación ideológica de fondo: la sintonía de amplios sectores del Ejército con el primitivismo, el racismo, el clasismo y el pensamiento neocolonial de nuestras clases dominantes, la pauperización de los sectores bajos tomada como natural para que las mayorías quedaran siempre a su servicio y como mano de obra barata; la convicción de que toda promoción social de “otros” los descolocaba a “ellos” como amos y señores.

Esta ideología arcaica y estos métodos militares perversos serán los que desplazarán a la “chusma” radical en el golpe de 1930 encabezado por José Félix Uriburu. El entonces mayor Rafael Eugenio Videla –padre del dictador de 1976– cumplirá en la asonada la misión de ocupar la Confitería El Molino. Su hijo, ya dictador, tendría en su despacho presidencial como única foto a Rafael Eugenio a caballo con el fondo de la plaza de los dos Congresos.

Nada de casual hay entonces en que las mazmorras y las torturas acompañen “la hora de la espada” reclamada por Leopoldo Lugones. Nada de casual tampoco, en que sea su hijo homónimo el “inventor” de la picana, trasposición del método para reducir a las vacas que ingresaban al matadero mediante descargas eléctricas. Menos aun en que las bandas de esbirros garcas como la Juventud Nacionalista o la Legión Cívica se adueñaran de las calles y se transformaran en preclaros antecedentes de la Triple A y las patotas dictatoriales de los 70.

Pero el corporativismo en falsa escuadra de Uriburu, su impericia y sus escasas bases de sustentación, limarán su poder: la oligarquía tiene claro que no quiere intermediarios, quiere gobernar directamente y lo logra con un fraude descomunal que lleva a la presidencia a Agustín P. Justo. Las fórmulas transaccionales que se pergeñan para que los conservadores mantuvieran su poder y sus negociados instalan una “Década Infame” que tendrá su consecuencia dentro del Ejército con la conformación un ala nacionalista de la que saldrá el liderazgo de Juan Domingo Perón. El país patronal y semicolonial se conmueve y acusar al nuevo modelo de “naziperonismo” no alcanza para ocultar la verdadera razón de su estupefacción y de su rabia: la puesta en marcha de una legislación social que visibilizaba y empoderaba a los desplazados que venían desde los arrabales y los fondos de la historia. La furia oligárquica se adensa y tiene su correlato en el Ejército, en el marco de una tensión internacional en la que los Estados Unidos no soportan que los países latinoamericanos no sean sus aliados automáticos.

El monstruo va cobrando forma: antiperonismo, clericalismo, neocolonialismo, anticomunismo, Doctrina de Seguridad Nacional en los 60, o sea visión del compatriota como “enemigo interno”, moralismo victoriano, antindustrialismo y anticientificismo, sexismo, antigremialismo, racismo contra un ya bien contorneado “cabecita negra”, xenofobia, quietismo social, son las marcas que se consolidan. En la sucesión de cuartelazos de los años 60 –con los breves interregnos de una constitucionalidad devaluada por la proscripción del peronismo– los uniformados, como representantes de la cúspide social, ya se mueven en esa salsa envenenada que estará a punto en el golpe del 24 de marzo de 1976.

Al núcleo matador de la ideología dictatorial se sumarán otras conformaciones de temer: las que proveyeron las máquinas militares de Francia primero, con especialistas en tormentos provenientes de la guerra de Argelia, admirados por Ramón Camps y Menéndez, que entrenaron a la oficialidad argentina desde 1958; y la de los Estados Unidos, después, con expertos de la Escuela de las Américas, poseedores de una cabeza congelada por la Guerra Fría y entrenada en la persecución y el combate a toda rebeldía nacional que se plantase ante las potencias. El pensamiento era tóxico, las técnicas, terribles.

El antecedente inmediato y esperpéntico del golpe del 76 fue la rimbombante Revolución Argentina (1966-1973), el otro intento corporativista que encabezó el general Juan Carlos Onganía, un clericalista disfrazado de “azul” –la línea interna del Ejército que no renunciaba a cierta salida institucional y opuesta a los “colorados”, poseídos por un antiperonismo cerril–. Si la integración de su gabinete podría generar confusiones y/o expectativas, con algún personaje industrialista o de un inefable nacionalismo, la acción de gobierno concreta fue clara: acercamiento al Pentágono, es decir a las políticas agresivas del armamentismo, anticomunismo y antipopulismo; decidida represión social, sobre todo en el mundo del trabajo; descabezamiento de la inteligencia nacional con la ocupación de universidades en la infausta Noche de los Bastones Largos. También una búsqueda de control de la vida cotidiana que veía el rostro del demonio en las parejas que se besaban en las plazas públicas o en las más variadas experimentaciones artísticas.

En el primer plano de la vida argentina el escenario principal fue ocupado por una generación militar conocida como “los leones”, generales como Alcides López Aufranc, Alejandro Agustín Lanusse, Osiris Villegas, Julio Alsogaray, rugidores en los cuarteles y en la vida pública. Ese elenco, con Onganía al frente por un tiempo, se propuso “limpiar” al hiperpolitizado Ejército y promover oficiales obedientes y poco jugados a la hora de los conflictos internos. Pues bien, de esa movida saldrían los altos oficiales “profesionalistas” con posibilidades de alcanzar el generalato. Les dirían los “mansos” –aunque no lo eran cuartel adentro, donde personajes como Antonio Domingo Bussi o Luciano Benjamín Menéndez eran conocidos por su crueldad cotidiana–. Se llamaban Jorge Rafael Videla, Roberto Roualdés, Guillermo Suárez Mason, Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros o Ramón Juan Alberto Camps, entre muchos otros. Los “corderos” de la oficialidad entraban a la historia, tenían en su íntima constitución todas las deformaciones que habían absorbido silenciosamente en su punto de cocción, todas las ambiciones que habían acunado secretamente, el campo disponible para darle cuerda aún a sus depravaciones. Desde el alma aureolada por la idea de matar por una bella causa, hasta la ambición cleptómana de alto vuelo, estos “mansos”, estas subjetividades dotadas de un poder omnímodo y bendecidas por el Dios de los canallas y por el establishment económico nacional e internacional al que tributaron, estos monstruos, entraron a escena y salieron de ella después de torturar ya a su propia tropa en la aventura vergonzante de Malvinas.